スペインとフランスを隔てるピレネー山脈の山裾に、ひっそりと息づいています。スペイン・バスク地方の辺境にある人口1万5000人の小さなまちです。

その名はなぜか戦争を想起させます。

「戦争」はスペイン語で「ゲーラ」、フランス語で「ゲール」。その音の響きからでしょう。「戦争を背負ったまち」と言われることもあります。

ゲルニカ。

まちの名は、ピカソの作品によって、世界中の人に知れ渡ることになった。前回、こう書きました。おそらく、これほど有名な“小さなまち”は、世界に例がないかもしれません。でも、ゲルニカがスペイン北部、フランス国境に近いバスク地方にあることをご存知でしたか?

ピカソがなぜこのまちをモチーフに、“世紀の作品”を描いたのか。そのことをお話しするには、まず、この作品が誕生した1937年、スペインの国がどんな状況だったのかを知る必要があります。

みなさんは、1930年代の世界が、大きな戦争のうねりの中にあったことを十分想像できますね。29年に米国で勃発した経済恐慌は国際社会を一気に不安と恐怖へと陥れていきます。日本では36年に2.26事件が起き、軍部の台頭とともに戦争へと突き進みます。

欧州に関心のある方は、スペインの内情について知識があるでしょう。ですから、ここでは、簡単に当時を振り返っておきます。プチ世界史の授業。

スペインは1936年から39年まで、激しい内戦状態にありました。

31年に王制から共和制へ移行した後、36年には左派(社会党、共産党などの反右翼勢力からなる人民戦線)が総選挙で政権を握ります。これに対し、フランコ将軍率いる軍部がスペイン領だったモロッコ北部から本土に向けて蜂起、侵攻して、内戦状態に陥ったのです。

戦闘は日ごと、激しさを増します。人民戦線政府にはソ連(スターリン)が援軍し、反乱軍のフランコ将軍にはドイツ(ヒトラー)・イタリア(ムッソリーニ)が支援に回りました。次第にソ連対ドイツの代理戦争の様相を深めていくのです。

スペイン国内の分裂も深刻でした。反乱軍のフランコ将軍には、王党派や保守派、カトリック教会や地主層など富裕層が支持を表明、一方の人民戦線には、共和制支持者や左翼政党、労働者、バスクやカタルーニャなどスペインからの独立を唱える地方グループが付きます。

国家を引き裂く内戦は、同じ民族同士、血で血を洗う、おそらく過去に例のない戦闘に発展していったのです。

人民戦線を構成する社会党と共産党の間にも激しい内部抗争が生じたことで、内戦の中の内戦を引き起こし、対立構図は一段と複雑になります。

さらに、スペイン救済を目的に結成された国際義勇軍も人民戦線に加担し、米国作家ヘミングウェイなどの知識人が参戦しました。彼の「誰がために鐘は鳴る」はこの経験をもとに執筆された小説です。

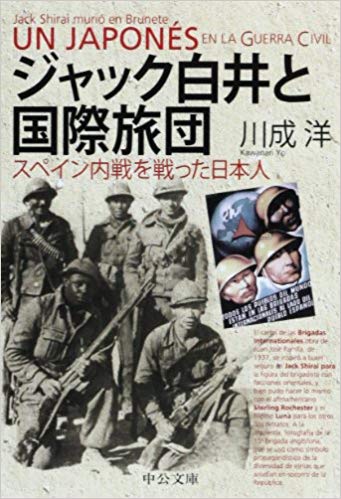

義勇軍の中には、ニューヨークでコックをしていた函館出身のジャック白井という男性も米国の義勇団(リンカン旅団)に身を投じ、37年に首都マドリッド郊外の戦闘で戦死しています。謎の多いジャック白井については、中公文庫「ジャック白井と国際旅団~スペイン内戦を戦った日本人」(川成洋著)をぜひ一読ください(819円+税)。北海道関係者もスペイン内戦にかかわっていたのです!

写真2(函館出身のジャック白井を追った名著です)

いまでこそスペインは民主国家として欧州を代表する国となりましたが、当時は政治体制が極めて不安定で経済力も弱く、内戦終結後は70年代まで軍事独裁政権が続くのです。

こうした政治状況の中で起きたのがゲルニカの空爆です。1937年4月26日午後4時35分。この日は月曜日で、中心部には市場が立ち並び、多くの市民で賑わっていました。

空爆したのはフランコ将軍を支援するドイツ軍です。ではなぜ、こんな小さなゲルニカのまちが攻撃対象となったのでしょう。

ピカソはどこにいて、何をしていたのでしょうか。

写真1:ゲルニカの市庁舎。フエロス広場は市民の憩いの場です

写真2:スペイン内戦を知る一冊。「ジャック白井と国際旅団」

写真3:ドイツ軍の空爆で破壊されたゲルニカ中心部